Was haben Killiwilly, Volkshaus, Luise, Röseling und Kaiserbad gemeinsam? Ja, alle fünf Läden laden ein zu Speis und Trank, aber noch etwas verbindet diese Leipziger Gastro-Betriebe: Sie alle werden vom gleichen Mann „gesteuert“. Carl Pfeiffer kam als junger Mann von Köln nach Leipzig, um Jura zu studieren. Die Pläne haben sich geändert; inzwischen ist er Unternehmensführer der dreiturmspringer GmbH und seit über 25 Jahren im hiesigen Gastro-Geschäft tätig. Wir haben mit ihm über seine Kneipen-Anfänge und die schönen und schwierigen Seiten der Gastronomie gesprochen.

Herr Pfeiffer, Sie sind inzwischen Besitzer von fünf Gastronomiebetrieben in Leipzig. Wie kam es dazu? Wo liegen Ihre persönlichen Anfänge im Gastro-Bereich?

Mein erster Laden war das „Weiße Rössl“, an der Ecke gegenüber vom Maitre, vor etwa 25 Jahren. Ich kam aus Köln nach Leipzig über das Studium. Ich war nie der Überflieger in der Schule, wollte aber Jura studieren. Mit dem Numerus Clausus in Köln hätte ich wohl jetzt so langsam meinen Studienplatz bekommen. In Leipzig wurde der NC in dem Jahr zum ersten Mal ausgesetzt. Mein Vater war Berliner, ich war oft in der DDR und neugierig darauf, hier zu leben. Insgesamt sechs Semester lang belegte ich Jura. In der Studentenzeit fehlte mir schnell die Kneipenkultur, die ich aus Köln kannte. Dort gingst du aus dem Haus, im Zweifel war die Kneipe gleich im Erdgeschoss etabliert und sonst im nächsten Haus. Im Vergleich dazu war Leipzig eine Wüste. Jura schien für mich nicht viel Erfolg zu versprechen, also beschloss ich, einen eigenen Laden aufzumachen. Als Wirt kannst du ohne Vorkenntnisse erfolgreich sein, dachte ich. Dass es dann doch anspruchsvoller ist, als es von außen aussieht, weiß ich inzwischen. Geld hatte ich nicht, allerdings floss das hier anfangs recht reichlich. Zwar haben mir die Banken die Türen vor der Nase zugeschlagen, aber die Getränkehändler haben damals viel Geld in die Hand genommen, um sich die Standorte zu sichern. Das war sehr klug. Die haben sozusagen die Stadt unter sich aufgeteilt und unterstützt, was nur ging – mit der damit verbundenen Verpflichtung, über Jahre bei ihnen einzukaufen. Es hat gut geklappt mit dem Weißen Rössl – weil mein Partner und ich Kölsch angeboten haben. Wie sich herausstellte, lebten viele Kölner zu der Zeit hier in Leipzig. Der Laden war vom ersten Tag an voll, das war Glück. Danach habe ich die „Luise“ aufgemacht, der Rest hat sich nach und nach ergeben. Ich denke, das Schwierigste ist, sich das Know-how zu erarbeiten – zu durchdringen, wie man Geschäfte macht. Wenn du es hast, kannst du es weiter einsetzen und wachsen.

„Das Killiwilly ist in etwa das, was einer Kölner Kneipe am nächsten kommt“

Ihre Läden funktionieren nach teilweise sehr unterschiedlichen Konzepten, wie beispielsweise die Luise, das Kaiserbad und das Killiwilly. Wie kam es dazu, dass Sie diese verschiedenen Betriebe übernahmen?

Ich war selbst Stammgast im „Killiwilly“, das war für mich wirklich die Kneipe. Der Laden ist in etwa das, was einer Kölner Kneipe am nächsten kommt; obwohl wir kein Kölsch ausschenken. Die Gäste sind entspannt, der Umgang miteinander ist kumpelhaft. Das hat mir immer gut gefallen. Irgendwann habe ich mich mit den Betreibern angefreundet, die haben mich später gefragt, ob ich den Laden nicht übernehmen wolle. Leisten konnte ich mir das eigentlich nicht, musste wieder alles leihen, aber ich habe es gemacht. Später habe ich das Haus gekauft und saniert. Es ist eines von vier Leipziger Torhäusern, in denen damals Einlass in die Stadt gewährt wurde, wussten Sie das?

„In der Luise läuft der Mietvertrag bis 2044“

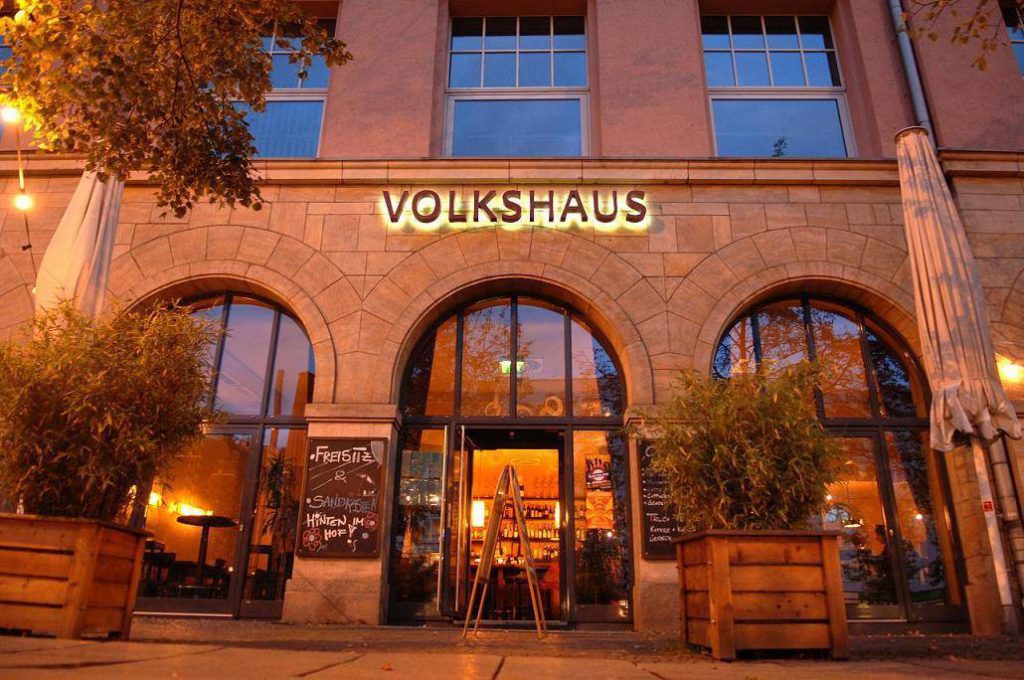

So unterschiedlich sind die Konzepte am Ende nicht, eigentlich sind sie recht beliebig. Weil ich beliebig bin und weil die Gesellschaft beliebig ist. Ich betrachte es weniger als Abenteuer. Man geht etwas essen und das Ambiente und die Stimmung müssen gut sein, mehr nicht. Ich möchte möglichst gute Leistung zu einem möglichst guten Preis in schöner Atmosphäre anbieten. Das Volkshaus unterscheidet sich beispielsweise von der Luise sehr wenig, das Kaiserbad eigentlich auch nicht. Das Killiwilly ist ein Irish Pub, hier gibt es andere Biere, es ist lauter und enger, Kneipe halt. Aber die Speisen sind am Ende eben auch die Dinge, die die meisten Leute gerne essen. In einer Wochenkarte zum Beispiel laufen Kartoffeln, Spinat und Spiegelei sehr gut. Ich will keine Molekularküche oder ähnliche Trends mitmachen, ich mag es, langlebige Konzepte zu entwickeln und einen soliden Job zu machen – in der Luise läuft der Mietvertrag beispielsweise bis 2044. So gehe ich an die Sache ran: ich bin gekommen, um zu bleiben. Es ist simpel; ich möchte einen schönen Raum schaffen in einer schönen Lage. Das Schwierigere ist die Struktur dahinter: Wie bekommt man gute Mitarbeiter/-innen? Wie schult man Leute? Wie baut man ein gutes Netzwerk von Handwerkern und Zulieferern auf? Und wie erhält man es? Wie verwaltet man über hundert Angestellte und wie hält man die achtzig Millionen Vorschriften ein, die sich mit Gastronomie befassen? Heute kann ich das alles, aber es zu lernen war nicht leicht.

Zu welchem Anteil entscheiden Sie über die Ideen und Konzepte für einen Laden noch selbst, wie viel ist inzwischen „Routine“?

Konzept und Einrichtung kommen komplett von mir. Klar, wenn das Unternehmen größer wird, müssen Abläufe zwangsläufig auf mehrere Schultern aufgeteilt werden. Inzwischen habe ich verschiedene Abteilungen, früher habe ich alles selbst gemacht. Inzwischen hat die Firma über 100 Angestellte – das kann und will ich nicht allein steuern. In diesem Gewerbe gibt es so viele Prozesse und Fehlermöglichkeiten, das in der Bahn zu halten, schafft ein Mensch alleine nicht. Ich suche den Standort, ich entwerfe das Konzept und ich besorge schlussendlich das Geld. Dann wird eine Idee umgesetzt.

„Die ersten drei jahre habe ich alle Aufgaben übernommen, 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“

Wie lange dauerte der Weg bis dahin?

Die ersten drei Jahre habe ich alle Aufgaben übernommen, 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Dann war ich nicht mehr Herr der Situation, völlig überarbeitet. Eine lange Zeit fühlte sich das trotzdem super an – wie eine einzige Party. Es funktionierte einfach gut. Dann habe ich die Luise aufgemacht und von jetzt auf gleich wurde der Verwaltungsaufwand zu groß. Plötzlich hatte ich zwanzig Angestellte, vorher hatte ich eine. Darauf war ich erstmal nicht vorbereitet. In dieser Zeit wurde auch aus der GbR die dreiturmspringer GmbH. Der Name entstand übrigens nicht mehr ganz nüchtern mit zwei Freunden. Seitdem sitze ich vorrangig hinterm Schreibtisch. Wenn es schiefläuft, wie jetzt mit Corona, bin ich natürlich sofort in der Verantwortung.

Mit welchen Schwierigkeiten und Problemen hatten Sie in Ihrer Zeit als Gastronom in Leipzig bisher zu kämpfen? Und welche Erfahrungen ergaben sich daraus?

Die Gastronomie benötigt unglaublich viele Mitarbeiter. Die muss man finden, schulen und halten. Und bezahlen natürlich. Es ist sehr teuer, Gastronomie zu betreiben, die Gewinnmarge ist sehr gering. Viele Leute denken, ein erfolgreicher Wirt geht jeden Abend mit einem Koffer voller Geld nach Hause und legt sich in sein goldenes Bett. Das ist ganz und gar nicht so. Jeder von uns war zu Beginn der Corona-Krise fast sofort am Ende seiner Möglichkeiten. Vermögen baust Du mit Gastronomie nur sehr schwer auf. Eine andere Schwierigkeit ist die Verbindung aus privater und öffentlicher Mietfläche. Unsere Freisitze befinden sich im öffentlichen Raum und deshalb haben wir sehr, sehr viel mit den Vertreter/-innen der Stadt zu tun. Das macht definitiv nicht immer Spaß. Glücklicherweise haben wir es in Leipzig mit einer sehr lösungsorientierten Verwaltung zu tun. Wir finden Ansprechpartner/-innen und Gehör. Auch wenn wir es manchmal eine Weile suchen müssen.

„Wir haben mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen wie die Autoindustrie und haben dennoch ein Schmuddelkinder-image“

Wie haben Sie die Corona-Pandemie bisher erlebt?

Die erste Zeit war vor allem schlimm für meine Angestellten: 67 Prozent vom Gehalt und Ausfälle durch das fehlende Trinkgeld, davon kann man kaum leben. Ich habe als Unternehmer gar nichts bekommen, das war auch nicht schön. Die Stille und Entschleunigung habe ich aber als sehr angenehm empfunden, wie die meisten Menschen, die ich kenne. Die Reduktion auf das Wesentliche, die Abkehr von sinnlosem Konsum. Ich habe nichts gekauft und nichts vermisst. Es ist schon eigenartig, dass unser Wirtschaftssystem zusammenzubrechen droht, weil wir aufhören Dinge zu kaufen, die keiner benötigt. Das sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Die Gastronomie hat natürlich große Einbußen hinnehmen müssen, weil man Bier halt auch nicht wirklich braucht. Ich habe aber den Eindruck, dass der grundsätzliche Wert der Gastronomie erkannt worden ist. Wir sind die Wohnzimmer und die Küchen der Städte. Bei uns trifft man sich und wenn man das nicht kann, dann funktioniert die ganze Stadt nicht mehr. Ich hoffe darauf, dass uns von Seiten der Politik mehr Respekt entgegengebracht wird. Wir haben mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen wie die Autoindustrie und haben dennoch ein Schmuddelkinder-Image. Vielleicht verlieren wir das gerade, ich hoffe es.

Mit der dreiturmspringer GmbH führen Sie fünf Gastro-Betriebe in Leipzig. Auch andere Unternehmer/-innen in der Stadt sind Inhaber gleich mehrerer Gastronomieeinrichtungen. Inwieweit kann man hier von Systemgastronomie sprechen?

Wir haben ein einheitliches System in der Verwaltung hinter den Kulissen. Aber da endet das System auch. Meine Motivation ist es, schöne Räume zu schaffen. Ich mache einfach gern Sachen. Was mich interessiert, ist, Dinge zu verändern. Einen Unterschied zu sehen zwischen Vorher und Nachher. Das ist der Unterschied zu einer Kette, die ist einzig auf Profit ausgelegt.

„Ich hätte gerne in jedem Stadtteil ein Röseling“

Besteht die Gefahr, dass kleine Läden von diesen großen Unternehmen verdrängt werden?

Ja, das ist natürlich zum Teil so. Aber kleine Läden bedeuten immer auch kleinen Umsatz. Ich hatte selbst einen – man blutet aus. Als Betreiber/-in kannst du dir kaum Angestellte leisten. Du zahlst nicht in den Rententopf ein. Es bedeutet immer unheimlich viel Arbeit. Das kann man eine Weile machen, aber man kann diese Läden nur schwer halten. Wir haben keine Lobby. Die meisten Gastronomen kommen wie ich zunächst einmal aus einer gewissen Ratlosigkeit. Wir haben keinen Verband. Es ist schwer, Einigkeit zwischen Gastronomen zu schaffen. Das heißt, man ist allein und den Behörden „ausgeliefert“.

Besuchen Sie eigentlich Ihre eigenen Läden regelmäßig? Wo zieht es sie, kulinarisch betrachtet, sonst hin in der Stadt?

Wenn ich irgendwo essen gehen möchte, kommt auf jeden Fall auch immer einer meiner Läden in der Überlegung mit vor. Zum Trinken gehe ich tatsächlich noch immer mit am liebsten ins Killi. Ansonsten zieht es mich öfter ins „Münsters“ in Gohlis.

Welche Projekte planen Sie für die Zukunft?

Kneipen werde ich wohl keine mehr eröffnen, aber auf mehr Läden wie das „Röseling“ habe ich schon Lust. Von solchen Läden gibt es auch einige in Köln, hier ist das gar nicht so verbreitet. Ich hätte gern in jedem Stadtteil ein Röseling.

Hier geht’s zu …

-> Luise

-> Kaiserbad

-> Volkshaus

-> Killiwilly

-> Röseling